19-02-2026 | Albagli Zaliasnik, Noticias

La NCG 559 entró en vigencia el 9 de febrero de 2026, por lo que las entidades que ya estén prestando estos servicios deberán informar a más tardar el 30 de abril.

Con fecha 9 de febrero de 2026, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó la Norma de Carácter General N° 559 (NCG 559) que incorpora un nuevo Capítulo X a la NCG N° 502, precisando el deber de informar el inicio de la prestación de determinados servicios regulados por la Ley Nº 21.521 (Ley Fintec) por parte de entidades ya fiscalizadas.

La Ley Fintec contempla que determinadas entidades supervisadas por la CMF pueden prestar los servicios regulados en su artículo 5 sin requerir inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

La NCG 559 precisa que, pese a dicha exención, estas entidades deberán informar previamente a la CMF, a través de la plataforma CMF Supervisa, el inicio de la prestación de tales servicios, identificándolos de manera específica.

La norma establece expresamente que esta comunicación:

- Debe realizarse con anterioridad al inicio de la prestación.

- No requiere autorización previa de la CMF.

- No implica inscripción en el Registro Fintec.

La obligación aplica, entre otras, a:

- Intermediarios de valores.

- Bolsas y corredores de productos.

- Administradoras Generales de Fondos.

- Administradores de carteras.

- Compañías de seguros y reaseguros.

- Entidades clasificadoras de riesgo.

- Empresas de depósito y custodia de valores.

Los servicios alcanzados incluyen, según corresponda, actividades tales como:

- Plataforma de financiamiento colectivo.

- Sistemas alternativos de transacción.

- Enrutamiento de órdenes.

- Intermediación de instrumentos financieros.

- Asesoría de inversión.

- Custodia de instrumentos financieros.

- Asesoría crediticia.

Respecto de los bancos, la prestación de los servicios indicados en el numeral 7 del inciso segundo del artículo 5 de la Ley Fintec quedará sujeta a la normativa específica que la CMF dicte para tales efectos.

Mientras dicha regulación no sea emitida, las entidades bancarias no podrán prestar esos servicios, salvo aquellos que ya estén autorizados conforme a la legislación previa.

La NCG 559 comenzó a regir desde el 9 de febrero de 2026. Por lo tanto, las entidades que, a la fecha de su publicación, ya estuvieren prestando alguno de los servicios comprendidos deberán informar a más tardar el 30 de abril de 2026, identificando de manera precisa los servicios que se encontraban prestando.

La NCG 559 no introduce nuevas actividades reguladas, pero refuerza el esquema de supervisión aplicable a entidades tradicionales que desarrollen servicios comprendidos en la Ley Fintec.

Desde una perspectiva práctica, la norma exige a las entidades fiscalizadas revisar sus líneas de negocio actuales y proyectos en curso para determinar si corresponde efectuar la comunicación previa a la CMF, así como ajustar sus procedimientos internos de cumplimiento regulatorio.

Si tienes dudas, escríbenos a contacto@compliancelatam.legal para entregarte más información.

17-02-2026 | Noticias, Opinión

El compliance adquiere un protagonismo inédito. Su rol ya no será solo verificar cumplimiento, sino transformarse en un aliado estratégico para gestionar el riesgo digital.

En los últimos años hemos visto una transformación profunda en la forma en que las empresas entienden y gestionan el riesgo. Vivimos en una era marcada por regulaciones complejas y cambiantes, donde cada nueva ley exige a las organizaciones mayor capacidad de adaptación. En este contexto, el compliance dejó de ser un conjunto de protocolos para convertirse en un modelo de gestión permanente. Hoy implica cultura, gobernanza y una mirada integral del riesgo que debe impulsarse desde el directorio hacia toda la organización.

En Chile, especialmente entre compañías con gobiernos corporativos más desarrollados, este proceso ya es tangible. Se han incorporado políticas más robustas, códigos de conducta y modelos de prevención que reflejan un cambio cultural. Hoy se habla de ética, integridad, debida diligencia y sostenibilidad como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, el desafío es permanente: estos valores deben permear con consistencia todos los niveles, desde la alta dirección hasta los equipos de primera línea. Solo entonces el compliance dejará de ser un documento para convertirse en parte del ADN corporativo.

A menudo se asocia el compliance únicamente con la corrupción o el cohecho, pero su alcance es mucho más amplio. Incluye obligaciones tributarias, laborales, medioambientales, de libre competencia y, cada vez más, materias altamente técnicas como ciberseguridad o protección de datos. Los errores más frecuentes ocurren donde menos se quisiera: directorios poco involucrados, falta de capacitación, respuestas reactivas y una brecha entre la cultura que se declara y la que realmente se vive.

Hoy las sanciones reputacionales llegan incluso antes que las investigaciones formales. Por eso las empresas ya no pueden operar con “silos” de cumplimiento: uno para delitos económicos, otro para la Ley Karin, otro para ciberseguridad, otro para protección de datos. Cada normativa impone obligaciones distintas, pero la gestión de riesgos debe ser única, articulada y consolidada.

Al mismo tiempo, los riesgos evolucionan al ritmo de la economía digital. El uso masivo de la inteligencia artificial generativa, la consolidación de la globalización 4.0 —donde cualquiera puede comprar o vender en distintos países sin fricciones jurisdiccionales— y la irrupción de los criptoactivos tensionan los marcos legales tradicionales. Surge así un tipo de riesgo global, inmediato y profundamente interconectado.

En este escenario, el compliance adquiere un protagonismo inédito. Su rol ya no será solo verificar cumplimiento, sino transformarse en un aliado estratégico para gestionar el riesgo digital. Esto incluye integrar ciberseguridad, gobernanza de datos y trazabilidad, y exige que los compliance officers comprendan tanto de ética como de tecnología. Serán ellos quienes deban anticipar los impactos de esta transformación y resguardar la integridad corporativa.

Las empresas deberán definir reglas claras sobre el uso de IA, establecer controles robustos, asegurar trazabilidad y proteger los datos. La confianza —en los procesos, en la información y en la conducta empresarial— será el activo más valioso. Y será el compliance, renovado y estratégico, el que permitirá preservarla en tiempos de cambio acelerado.

Fuente: El Líbero.

Rodrigo Albagli, Managing Partner en Albagli Zaliasnik.

12-02-2026 | Basham, Noticias

Vivimos tomando decisiones como si el mundo fuera estable, separable y reversible. Como si los efectos fueran lineales, los riesgos acotados y el futuro una extensión tranquila del presente. Ese supuesto ya no sostiene. Hoy las decisiones relevantes ocurren en sistemas no estacionarios y acoplados: clima, datos, inteligencia artificial, finanzas, energía, infraestructura, biodiversidad. Pequeñas acciones disparan cascadas. Los beneficios se concentran; los daños se exportan en espacio o tiempo. Y cuando hay irreversibilidad, corregir “después” deja de ser una opción.

En ese contexto, la ética no puede ser solo un conjunto de principios en abstracto. Necesita operar como un procedimiento verificable. Una gramática auditable que permita justificar decisiones bajo incertidumbre y, sobre todo, bajo irreversibilidad.

En la “Ética Entrópica Multiescala” (EEM) la idea es simple: usar “entropía” como lente analítico para dos cosas que solemos esconder en los comités de decisión: (1) el costo de lo irreversible y (2) los límites del conocimiento y la información. No para decir que “lo moral” es reducir entropía. Eso sería un error. Aquí la entropía no es moral; es diagnóstica. Sirve para hacer explícito cuándo estamos perdiendo opciones futuras, cuándo nuestro sistema se vuelve frágil, y cuándo la información se degrada o se manipula.

La EEM organiza el juicio ético en cuatro capas. Es una secuencia, no un discurso.

Capa A: viabilidad previa. Antes de debatir “qué conviene”, se debe responder “qué es legítimo”. Esta capa funciona como filtro duro. Dos familias de límites entran aquí. Derechos humanos, por un lado. Guardarraíles planetarios, por el otro: umbrales biofísicos que, si se cruzan, elevan el riesgo sistémico e introducen irreversibilidades. Si una opción viola derechos básicos o empuja más allá de un umbral crítico, no se compensa con beneficios agregados. Se detiene. Se rediseña. O se rechaza.

Capa B: evaluación plural sin colapsar a un número. Una vez que algo es viable, viene lo difícil: comparar opciones en dimensiones que no son conmensurables. Impacto físico, informacional, distributivo, ecológico y no antropocéntrico. Aquí la tentación típica es crear un índice único y declarar “ganador”. Esa simplificación es cómoda, pero peligrosa: oculta conflictos reales y facilita que la decisión se “optimice” para la métrica, no para la realidad. La EEM no exige un puntaje final. Exige un registro explícito de razones, tensiones y daños exportados.

Capa C: robustez y antimanipulación. En decisiones complejas, el problema no es solo elegir. Es evitar que te “gane” el sistema: sesgos, incentivos, captura, indicadores que se vuelven objetivos y dejan de medir lo que importaba. Esta capa obliga a pruebas de sensibilidad, escenarios adversariales, indicadores “en reserva” que no se optimizan, y auditorías externas. El estándar no es “se ve bien”. Es “se mantiene aceptable cuando cambian supuestos razonables”.

Capa D: reducción sistemática de ceguera ética. La mayoría de los fallos graves no ocurren por maldad explícita. Ocurren por ceguera: variables omitidas, horizontes cortos, antropocentrismo por defecto, ausencia de voces afectadas, modelos que ignoran efectos acumulativos. Esta capa formaliza la obligación de buscar lo que falta: qué no se midió, quién no estuvo, qué futuro se omitió, qué especie o ecosistema quedó fuera. Es una disciplina de ampliación de perspectiva, iterativa y documentada.

¿Qué cambia con esto en la práctica?

Cambia el tipo de conversación en la mesa. En vez de discutir solo preferencias, discutimos límites, costos de irreversibilidad, distribución de cargas, integridad de información, resiliencia y legitimidad. Cambia el tipo de evidencia que se exige. Cambia el tipo de “éxito” que se reporta. Y cambia la estructura de rendición de cuentas: la ética deja de ser un adorno y se vuelve un expediente.

La EEM también propone artefactos de adopción: roles (quién responde por derechos, por ciencia, por información, por distribución), plantillas, indicadores auditables, y disparadores de revisión cuando cambian los baselines científicos o normativos. La idea es que una institución pueda decir, con trazabilidad: “Esto se decidió así, bajo estas restricciones, con estos escenarios, con estas auditorías, y con estas condiciones de monitoreo”.

No es un marco para “ganar debates”. Es un marco para reducir daño evitable en decisiones que ya no admiten ingenuidad.

Daniel Medina, Chief Legal & Compliance Officer en Eden

11-02-2026 | Noticias

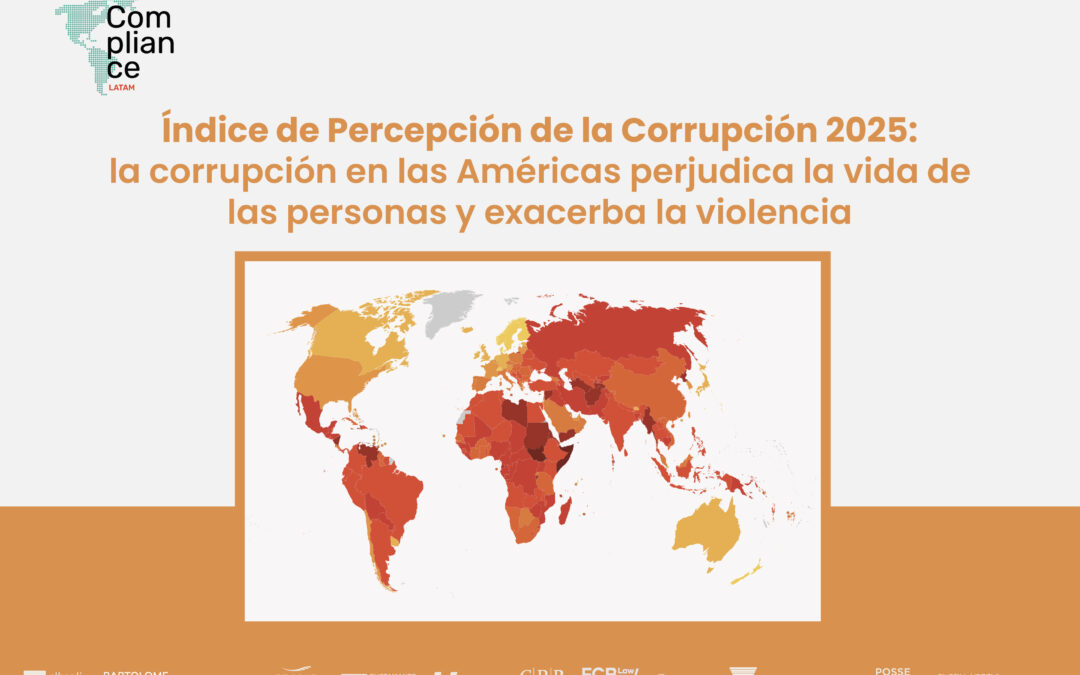

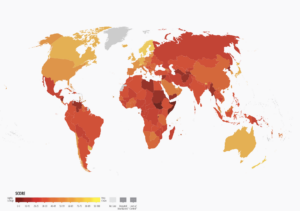

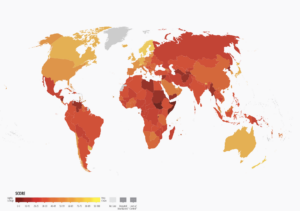

Desde ComplianceLatam compartimos esta información relevante y de alto valor para la comunidad legal y de cumplimiento en la región. El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, evidencia un estancamiento preocupante en las Américas y retrocesos significativos en varios países. Estos resultados no solo reflejan desafíos estructurales en materia de integridad pública, sino que también tienen implicancias directas para las empresas, los oficiales de cumplimiento y la gestión de riesgos corporativos. El informe refuerza la importancia de fortalecer los programas de compliance, la transparencia institucional y la cooperación internacional como herramientas clave para enfrentar el avance de la corrupción y el crimen organizado en la región.

Berlín, 10 de febrero de 2026 – Con una puntuación promedio de apenas 42 sobre 100, las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional publicado hoy. Desde 2012, 12 de los 33 países en la región han empeorado considerablemente, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) han registrado mejoras significativas. Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad.

Durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), fomentando la impunidad y las injusticias. En la actualidad, Costa Rica (56) y Uruguay (73), las democracias más fuertes de América Latina y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado. Por su parte, países con instituciones fallidas y cooptadas, como Nicaragua (14) y Haití (16), continúan luchando contra la corrupción arraigada y las redes criminales.

En toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas. En Perú (30), la fiscalía está investigando presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios, que podrían haber resultado en la distribución de comidas contaminadas y en enfermedades infantiles. En Argentina (36), las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables. La baja puntuación de Venezuela (10), refleja años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición. En el país millones de familias sobreviven con escasos alimentos, agua y electricidad.

En varios países, la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas. En El Salvador (32), las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno. En Guyana (40), el acoso y la intimidación a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil reducen la capacidad de la ciudadanía de proteger sus recursos naturales.

Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, declaró al respecto:

“Para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda. Para ello es necesario proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y hacer cumplir la ley a través de un poder judicial fuerte e independiente. La lucha contra la corrupción también implica fortalecer la cooperación internacional para investigar y sancionar casos transnacionales y cerrar los vacíos legales que permiten que el dinero ilícito cruce fronteras”.

PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA LA REGIÓN

El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público con una escala de cero (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción).

- Los países con puntuaciones más altas en las Américas son Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68). Estos se encuentran entre las democracias más sólidas de la región, pero su crecimiento limitado y sus retrocesos son preocupantes.

- Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16) vuelven a ser los tres países con las puntuaciones más bajas de la región, caracterizados por altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción estructural.

- Estados Unidos (64) profundizó su tendencia en descenso hasta alcanzar la puntuación más baja registrada.

Aunque todavía no se refleja el impacto de los acontecimientos de 2025, las medidas recientes, como atacar las voces independientes y socavar la independencia judicial, suscitan gran preocupación. Más allá de las conclusiones del IPC, la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas, mientras que los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global.

- Países como El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas. Las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno.

Para conocer la puntuación de cada país y los cambios que han registrado a lo largo del tiempo, así como para ver un análisis global y regional, haz click en el siguiente link: https://www.transparency.org/en/cpi/2025

09-02-2026 | Albagli Zaliasnik, Noticias

Uno de los principales focos de interés actual es la relación con terceras partes y riesgos vinculados a cadena de suministro

El 27 de noviembre tuvo lugar en Santiago el evento regional más relevante de Compliance. Cerca de 300 Gerentes Legales, Compliance Officers y ejecutivos de diversos sectores y países se reunieron con el objetivo de analizar y debatir los principales desafíos y tendencias en materia de Compliance.

A lo largo de paneles y conversaciones especializadas, se abordaron temas vinculados a Compliance como herramienta estratégica para el negocio, la gestión de riesgos emergentes, la relación con terceros y los desafíos de la economía digital.

La importancia del compliance

Cabe destacar que Compliance se entiende cada vez más como un activo comercial, una ventaja competitiva, que puede ayudar a generar más negocios. Asimismo, la empresa con más altos estándares tiene mayores probabilidades de obtener contratos, especialmente con proveedores o clientes multinacionales.

En ese sentido, es clave para las áreas de Compliance de empresas escuchar al negocio, a las personas que trabajan en primera línea; entender cuáles son sus preocupaciones e inquietudes en términos de riesgo; y dónde ven brechas o aspectos sensibles.

De esta manera, las áreas de Compliance de empresas deben aprovechar lo realizado y aprendido en materia de prevención de delitos económicos para cumplir un rol fundamental en el trabajo en materias como cambio climático, derechos humanos y relación con comunidades.

Estándares y regulaciones diversas

Por otro lado, empresas multinacionales deben mantener un solo estándar global, lo que varía es la implementación. La aplicación depende de aspectos culturales e incluso de la regulación local.

Stakeholders y cadenas de suministro

Uno de los principales focos de interés actual es la relación con terceras partes y riesgos vinculados a cadena de suministro. Los panelistas coincidieron en que no se debe buscar imponer un solo programa de Compliance a todos los proveedores. De hacerlo, hay riesgo de discriminar a proveedores menos sofisticados, por ejemplo, de comunidades locales. Si bien se puede trabajar por categorías, no todos los proveedores requieren el mismo nivel de control.

Datos personales y economía digital

Además, hay otro tema relevante que se abordó durante el foro: los riesgos más importantes de la economía digital.

Dada la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, las mayores brechas parecieran estar en la falta de gobernanza, así como en la identificación y clasificación adecuada de los datos que tratan las organizaciones.

Por otro lado, existe consenso respecto de que la mayor parte de los incidentes de ciberseguridad se originan dentro de las organizaciones. Así, hay dos aspectos que resultan fundamentales en materia de prevención: en primer lugar, el establecimiento de políticas claras y accesibles que permitan transmitir las expectativas de la organización hacia sus colaboradores en materia de prevención. Y junto con ello, la concientización para construir una cultura organizacional digital.

Corrupción y lavado de activos

Al igual que con los denominados “riesgos tradicionales” tales como corrupción, lavado de activos y fraude, Compliance tiene un rol fundamental en liderar la gestión de riesgos asociados a la transformación tecnológica.

Con todo, si bien los riesgos y la normativa estarán en constante evolución, sabemos que navegar este nuevo contexto juntos, como una comunidad de Compliance que comparte la misión de elevar estándares en la región, nos permitirá llegar más lejos y contribuir de manera más efectiva a construir empresas más responsables y, al final del día, una sociedad mejor.

Yoab Bitran, Director de Grupo Compliance en Albagli Zaliasnik

Fuente: LexLatin

05-02-2026 | Bustamante Fabara, Noticias, Sin categoría

La Superintendencia de Protección de Datos Personales (“SPDP”) emitió dos nuevas resoluciones claves: 1. No. SPDP-SPD-2026-0005-R, que aprueba la Norma General sobre el Tratamiento de Datos Personales a Gran Escala. 2. No. SPDP-SPD-2026-0003-R, que aprueba la Norma General para el Tratamiento de Datos Personales en Actividades Familiares o Domésticas.

1. Resumen de la resolución No. SPDP-SPD-2026- 0005-R, que aprueba la Norma General sobre el Tratamiento de Datos Personales a Gran Escala.

La resolución establece un Modelo Técnico de Gran Escala (MTGE) que permite determinar, de forma objetiva y verificable, cuándo una actividad de tratamiento califica como “a gran escala”. Este modelo evalúa de manera conjunta seis variables estandarizadas, aplicables a todos los sectores:

• Número de titulares de datos personales;

• Volumen de datos personales tratados;

• Categorías de datos personales;

• Frecuencia del tratamiento;

• Permanencia del tratamiento; y,

• Alcance geográfico del tratamiento.

El resultado del MTGE debe constar en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), mantenerse actualizado y es vinculante para activar obligaciones como evaluación de impacto, designación de delegado de protección de datos, incorporación en el RAT y la adopción de medidas reforzadas de cumplimiento.

La resolución también identifica supuestos de calificación directa obligatoria de gran escala, sin necesidad de aplicar el MTGE, en línea con los tratamientos predeterminados del Reglamento a la LOPDP. Estos supuestos incluyen los siguiente: Salud y otras categorías especiales; Evaluación sistemática/ exhaustiva con decisiones automatizadas con efectos jurídicos o significativos; observación/videovigilancia en espacios públicos; Biométricos o geolocalización; Información crediticia/financiera; tratamientos sistemáticos de niños, niñas y adolescentes; Transferencias sistemáticas continuas o estructurales y Servicios de mensajería acelerada/express/courier.

Adicionalmente, la resolución introduce obligaciones específicas de gobernanza, auditoría y transparencia, tales como la aplicación de los principios de privacidad desde el diseño y por defecto, auditorías periódicas y la elaboración de reportes anuales; y, de igual forma, dispone para los responsables y encargados que identifiquen que realizan tratamientos a gran escala, un plazo de noventa (90) días contados desde la vigencia de la norma para designar a su Delegado de Protección de Datos Personales y registrarlo ante la SPDP.

2. Resumen de la resolución No. SPDP-SPD-2026- 0003-R, que aprueba la Norma General para el Tratamiento de Datos Personales en Actividades Familiares o Domésticas.

La norma sobre el Tratamiento de Datos Personales en Actividades Familiares o Domésticas establece el objeto, el ámbito de aplicación y definiciones operativas para guiar a empresas, organizaciones y personas en la identificación de tratamientos realizados en el entorno doméstico y los supuestos en que estos dejan de estar excluidos de la LOPDP.

1) La resolución incorpora definiciones operativas (Difusión Pública y Entorno Digital Doméstico) que permiten interpretar el alcance del tratamiento de datos personales en entornos domésticos.

2) La SPDP emitió un procedimiento para evaluación, caso por caso, para determinar si el tratamiento de datos personales comprende actividades familiares o domésticas fundamentado en la aplicación de criterios (Finalidad, Alcance e Impacto) en función de los fenómenos tecnológicos, sociales y/o culturales que incidan en el tratamiento.

3) Por otro lado, a través de su disposición general y reformatoria, la resolución estableció reformas a tomar en consideración dentro de la resolución N° SPDP-SPDP-2024-0013-R, respecto al Reglamento para la Presentación, Recepción y Trámite de Denuncias y Solicitudes.